Wikisource:井戸端

| 井戸端 |

この井戸端は、たとえば以下のような事柄を書き込むことができるページです。お気軽にご利用ください。

|

ブロック依頼:User:P9iKC7B1SaKk氏[編集]

Wikisource:削除依頼/アーカイブ/2023年#(*)「セルブ・クロアート・スロヴェーヌ」王国建国史_-_ノート、利用者・トーク:JOT_news#カテゴリへの追加について、#機械翻訳の濫用?などにおいて、針小棒大な発言を繰返し、コミュニティを疲弊させています。利用者・トーク:P9iKC7B1SaKk#言葉遣いについてにおいて抑制をお願いしましたが、聞き入れないばかりか、#管理者権限の停止依頼を提出し、噛み合わない議論を続けるばかりです。コミュニケーションへの姿勢を改めていただければこの依頼は不要となりますが、他プロジェクトの文書ではありますが、w:Wikipedia:礼儀を忘れないなどをご熟読いただき、お考えを改めていただくまで、1か月程度のブロックを提起します。--Kzhr (トーク) 2023年11月11日 (土) 13:04 (UTC)

コメント 私としては針小棒大ではなくむしろ意味のある書き込みをしているという自負があります。ましてや他人をからかったことなど一度もありません。改めるべきはどちらなのか、冷静になって考えていただければと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月11日 (土) 13:54 (UTC)

コメント 私としては針小棒大ではなくむしろ意味のある書き込みをしているという自負があります。ましてや他人をからかったことなど一度もありません。改めるべきはどちらなのか、冷静になって考えていただければと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月11日 (土) 13:54 (UTC)- w:Wikipedia:礼儀を忘れないを確認させていただきました。Kzhrさんのこの投稿は深刻な事例に相当する「追放や投稿ブロックを不当に要求すること」に該当する可能性があります。追放や投稿ブロックは、私が提案しているKzhrさんへの管理者権限停止よりも明らかに重いものです。針小棒大な発言をしているのもKzhrさんのほうです。取り消し編集に「バンダリズム」とログ要約欄に書き込んだ件ではJOT Newsさんと編集合戦が起きたわけでもなく穏便に話し合いで解決しつつあったのです。トラブルの当事者でないKzhrさんが他人の感情を勝手に決めつけて私を批判し続けていることが問題の本質なのです。バンダリズムという単語にKzhrさんが強い拒否反応を示されているのはおかしいと思います。私を含め誰もが悪意なくバンダリズムをやってしまう恐れがあり、悪意の有無に関係なくバンダリズムをバンダリズムと冷静に指摘しつつ取り消し編集するのは正しいことです。さもなければバンダリズム編集がし放題になってしまいます。「バンダリズム」との指摘をログ要約欄に書き込まれただけで怒る短絡的な人こそ追放や投稿ブロックにふさわしいのではないでしょうか。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 05:11 (UTC)

- JOT Newsさんとの間だけのことのように議論をずらすのはやめていただけますか。また、百歩譲って穏便に解決したのだとしても、過剰に批判的な言辞をものしていいことにもなりませんし、また、バンダリズムの自己流解釈についても指摘を受け止められないという証拠を強化はしても、P9iKC7B1SaKkさんにとって有利になるとはとても思えません。--Kzhr (トーク) 2023年11月12日 (日) 14:09 (UTC)

コメント 「w:Wikipedia:荒らし」によると、荒らしとは「百科事典の品質を故意に低下させようとするあらゆる編集のこと」でありつつも、「百科事典を改良しようとなされた善意の努力は、間違いや見当違いや不適切なものでも、荒らしとは捉えない」とあります。

コメント 「w:Wikipedia:荒らし」によると、荒らしとは「百科事典の品質を故意に低下させようとするあらゆる編集のこと」でありつつも、「百科事典を改良しようとなされた善意の努力は、間違いや見当違いや不適切なものでも、荒らしとは捉えない」とあります。- 「金融」と「革命」というかなり抽象的なカテゴリにお気に入りブックマークのように小説などの作品を追加していくのは、Kzhrさんには善意の努力に見えたのかもしれませんが、私には善意の努力には見えませんでした。よって、私はこれを荒らしと判断し、取り消し編集を行いました。あれこれと要約欄に書き込むのも不自然なので感情が入らないよう淡々とバンダリズムと書いたのは今でも最も適切な対応だったと思っています。実際、それを見たであろうJOT Newsさんから説明を求める問い合わせはありましたが、感情的で否定的な反応は来ていません。納得してくれたと思います。Kzhrさんが荒らしでないと思うのであれば、JOT Newsさんの「金融」と「革命」へのカテゴリへの作品追加を復元なさってください。復元しないのであればその理由を明確に説明してください。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 14:27 (UTC)

コメント 過剰に批判的な言辞かどうかの判断をKzhrさんの主観だけで決めようとするのは良くありません。JOT Newsさんによるカテゴリ追加が客観的に善意の編集であることをKzhrさんに説明して頂く必要があります。善意を説明できないなら荒らしということになります。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 14:48 (UTC)

コメント 過剰に批判的な言辞かどうかの判断をKzhrさんの主観だけで決めようとするのは良くありません。JOT Newsさんによるカテゴリ追加が客観的に善意の編集であることをKzhrさんに説明して頂く必要があります。善意を説明できないなら荒らしということになります。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 14:48 (UTC) コメント 一般論の「善意」ではわかりにくいでしょうから、法律用語としての「善意」、具体的には「ユーザーページのページを以外を私的な用途に使ってはいけない」という事実をJOT Newsさんが知らなかったかどうかを論点にして頂くと良いかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:19 (UTC)

コメント 一般論の「善意」ではわかりにくいでしょうから、法律用語としての「善意」、具体的には「ユーザーページのページを以外を私的な用途に使ってはいけない」という事実をJOT Newsさんが知らなかったかどうかを論点にして頂くと良いかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:19 (UTC) コメント 訂正します。「ユーザーページのページを以外を私的な用途に使ってはいけない」→「自分のユーザー名前空間以外のページを私的な用途に使ってはいけない」--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:23 (UTC)

コメント 訂正します。「ユーザーページのページを以外を私的な用途に使ってはいけない」→「自分のユーザー名前空間以外のページを私的な用途に使ってはいけない」--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:23 (UTC) コメント 改めて、整理しますと、JOT Newsさんが「ユーザーページ以外のページを私的な用途に使ってはいけない」という事実を知らなかったと証明された場合は「善意による編集」であって荒らしではないので私のバンダリズムとの記述は過剰に批判的な言辞である、ということになります。Kzhrさん、以上の点をふまえて、説明をお願いします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:34 (UTC)

コメント 改めて、整理しますと、JOT Newsさんが「ユーザーページ以外のページを私的な用途に使ってはいけない」という事実を知らなかったと証明された場合は「善意による編集」であって荒らしではないので私のバンダリズムとの記述は過剰に批判的な言辞である、ということになります。Kzhrさん、以上の点をふまえて、説明をお願いします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 15:34 (UTC) コメント Kzhrさんは「JOT Newsさんによるカテゴリ追加はそもそも私的な用途ではなく公的な用途である」という論駁も可能です。その場合は、私的な用途ではないのですからJOT Newsさんによるカテゴリ追加を復元すべきと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 16:00 (UTC)

コメント Kzhrさんは「JOT Newsさんによるカテゴリ追加はそもそも私的な用途ではなく公的な用途である」という論駁も可能です。その場合は、私的な用途ではないのですからJOT Newsさんによるカテゴリ追加を復元すべきと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 16:00 (UTC)

- JOT Newsさんとの間だけのことのように議論をずらすのはやめていただけますか。また、百歩譲って穏便に解決したのだとしても、過剰に批判的な言辞をものしていいことにもなりませんし、また、バンダリズムの自己流解釈についても指摘を受け止められないという証拠を強化はしても、P9iKC7B1SaKkさんにとって有利になるとはとても思えません。--Kzhr (トーク) 2023年11月12日 (日) 14:09 (UTC)

コメント 相手と話し合うことなしに「ログ要約欄にバンダリズム(あるいはrvvも)を書き込んではいけない」という独自ルールを作って他人に押し付けようしているのが、客観的なKzhrさんの状態です。私がKzhrさんの管理者権限の停止を求めている一番の理由もここにあります。規則のどこを読んでもそのような解釈はできないので話がかみ合わないのです。私は、他のユーザーさんが荒らしと対話してから取り消し作業をするところをまだ一度も見たことがありません。Kzhrさんは経験があるでしょうから、その時のログを提示できるかと思います。ログのご提示をお願いいたします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 16:49 (UTC)

コメント 相手と話し合うことなしに「ログ要約欄にバンダリズム(あるいはrvvも)を書き込んではいけない」という独自ルールを作って他人に押し付けようしているのが、客観的なKzhrさんの状態です。私がKzhrさんの管理者権限の停止を求めている一番の理由もここにあります。規則のどこを読んでもそのような解釈はできないので話がかみ合わないのです。私は、他のユーザーさんが荒らしと対話してから取り消し作業をするところをまだ一度も見たことがありません。Kzhrさんは経験があるでしょうから、その時のログを提示できるかと思います。ログのご提示をお願いいたします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 16:49 (UTC)

賛成 このセクションだけを見ても、数時間のうちに何度もコメントを残しておられますので、思いついた反駁を都度記載されているように見受けます。議論をするには、冷静に内容を読み直し、自身の意見をまとめる時間が必要かと思います。よってブロックに賛成票を投じます。期間については対処者に一任します。--温厚知新 (トーク) 2023年11月12日 (日) 17:04 (UTC)

賛成 このセクションだけを見ても、数時間のうちに何度もコメントを残しておられますので、思いついた反駁を都度記載されているように見受けます。議論をするには、冷静に内容を読み直し、自身の意見をまとめる時間が必要かと思います。よってブロックに賛成票を投じます。期間については対処者に一任します。--温厚知新 (トーク) 2023年11月12日 (日) 17:04 (UTC)

追記 会話を試みた結果、「Wikipedia:児童・生徒の方々へ」の対象者かもしれないと感じました。期間は一任の意見は変わりませんが、実年齢の推測が私には出来ないため、無期限にも反対しません。--温厚知新 (トーク) 2023年11月19日 (日) 07:26 (UTC)linkを失敗していました。失礼しました。--温厚知新 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:40 (UTC)

追記 会話を試みた結果、「Wikipedia:児童・生徒の方々へ」の対象者かもしれないと感じました。期間は一任の意見は変わりませんが、実年齢の推測が私には出来ないため、無期限にも反対しません。--温厚知新 (トーク) 2023年11月19日 (日) 07:26 (UTC)linkを失敗していました。失礼しました。--温厚知新 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:40 (UTC)

反対 連続投稿を不快に思われたかたがたに、お詫びします。以後連投しないよう気を付けます。ブロックは困るので自分自身への反対票を投じさせてください。もしブロックと決まった場合はどうか来週まで猶予期間を下さい。現在、わりと大物を作っている最中で今週中に入力完成の見込みです。それをまとめてWikisourceに書き込む時間とWikisourceでの実動作確認をして調節する時間をどうしても頂きたいのです。ご理解のほどお願いいたします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 17:36 (UTC)

反対 連続投稿を不快に思われたかたがたに、お詫びします。以後連投しないよう気を付けます。ブロックは困るので自分自身への反対票を投じさせてください。もしブロックと決まった場合はどうか来週まで猶予期間を下さい。現在、わりと大物を作っている最中で今週中に入力完成の見込みです。それをまとめてWikisourceに書き込む時間とWikisourceでの実動作確認をして調節する時間をどうしても頂きたいのです。ご理解のほどお願いいたします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月12日 (日) 17:36 (UTC)

- ご自身のブロック依頼へ票を投じることはできません(w:Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格について)。ルールを把握してください。--Kzhr (トーク) 2023年11月13日 (月) 11:48 (UTC)

賛成 しばらく被依頼者を様子見していましたが、初対面の人に対していきなり「バンダリズム」呼ばわり、バンダリズムと言ったことに説明を求められても具体的な回答は無し、言動を注意されても俺は悪くないの一点張りと呆れるばかりでした。様々な議論を引っ搔き回し他の利用者を振り回した挙句、自分が投稿ブロックされる可能性が出てくれば猶予をくれとは随分と虫が良すぎませんか。以上から被依頼者の投稿ブロックに賛成します。

賛成 しばらく被依頼者を様子見していましたが、初対面の人に対していきなり「バンダリズム」呼ばわり、バンダリズムと言ったことに説明を求められても具体的な回答は無し、言動を注意されても俺は悪くないの一点張りと呆れるばかりでした。様々な議論を引っ搔き回し他の利用者を振り回した挙句、自分が投稿ブロックされる可能性が出てくれば猶予をくれとは随分と虫が良すぎませんか。以上から被依頼者の投稿ブロックに賛成します。期間は今のところは一任しますが、期間を定めないことも反対しません。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月13日 (月) 12:17 (UTC) 票を修正。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月17日 (金) 17:16 (UTC) 票を賛成(期間:一任)から賛成(期間:無期限)に変更します。こちらの編集ですが、対立した方に対してああすればよかったなどと言うのは、正直反省してから出る言動とは思えません。諫められたのは単語の選び方だけでなく、無礼な態度・姿勢も含まれていることにまだ気付かないのでしょうか。一定期間が経過しても状況は変わらないと判断し、投稿ブロックの期間は定めない票に変更します。「私は今後、一切自治活動をしません」とのことですが、いわゆる管理系以外のページでも軋轢を生むことは目に見えていますから、あまり意味のない宣言だと私は思います。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月17日 (金) 17:16 (UTC)

票を賛成(期間:一任)から賛成(期間:無期限)に変更します。こちらの編集ですが、対立した方に対してああすればよかったなどと言うのは、正直反省してから出る言動とは思えません。諫められたのは単語の選び方だけでなく、無礼な態度・姿勢も含まれていることにまだ気付かないのでしょうか。一定期間が経過しても状況は変わらないと判断し、投稿ブロックの期間は定めない票に変更します。「私は今後、一切自治活動をしません」とのことですが、いわゆる管理系以外のページでも軋轢を生むことは目に見えていますから、あまり意味のない宣言だと私は思います。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月17日 (金) 17:16 (UTC)

コメント @鐵の時代さん、バンダリズムと言ったことへの具体的な回答は十分に行いました。ログをお読みになってください。初対面かどうかは関係ありません。年季が長かろうが荒らしは荒らしなのです。JOT Newsさんの編集が荒らしではないと思うのであれば、金融カテゴリへの作品追加を復元してさしあげてください。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 12:37 (UTC)

コメント @鐵の時代さん、バンダリズムと言ったことへの具体的な回答は十分に行いました。ログをお読みになってください。初対面かどうかは関係ありません。年季が長かろうが荒らしは荒らしなのです。JOT Newsさんの編集が荒らしではないと思うのであれば、金融カテゴリへの作品追加を復元してさしあげてください。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 12:37 (UTC) コメント 私が広義のバンダリズムと判断して取り消し処理でカテゴリ:金融を除去した作品を以下に列挙します。

コメント 私が広義のバンダリズムと判断して取り消し処理でカテゴリ:金融を除去した作品を以下に列挙します。

- JOT Newsさんによる上記作品の金融カテゴリ追加が荒らしでないと思う方は、JOT Newsさんの名誉のために上記作品を金融カテゴリに復元してあげてください。復元しない場合はしない理由を教えてください。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 12:49 (UTC)

- バンダリズムではないなら復元すべきだというのは論理破綻です。一般的なバンダリズムの解釈には当たらないと言っているだけで、そのカテゴリが妥当かどうかについては述べていません。他の参加者を荒しだと呼ぶということは、共同作業の拒否を意味するわけで、だからこそ妥当ではないと考えたとしても敬意をもって接するよう努めてきたわけです。共同作業を大事にしないと仰るのであれば、いっしょにやっていくことは難しいので、それを改めていただきたいというのがこのブロック依頼の趣旨です。重要なコンテンツを投稿したいといったことは考慮に値しません。--Kzhr (トーク) 2023年11月13日 (月) 13:50 (UTC)

コメント 返信ありがとうございます。「荒らし」や「バンダリズム」はあくまでも特定の行為でありその人の人格否定や侮辱を伴うものではないと思っていました。時にだれでもうっかりや出来心でやってしまうものだと思っていました。たとえ話で恐縮ですが、サッカーにハンドやオフサイドやファールというルール違反があります。あなたの今のプレイはファールだと指摘したからと言って敬意の欠如にならないのと同様に、バンダリズムとの指摘ももっと軽いものと思っていました。バンダリズムとは違う正しい名称があるのであれば以後はそれを使いますのでお教えください。あともう一点、「利用者・トーク:JOT_news#カテゴリへの追加について」でのJOT Newsさんに対する私の書き込みで敬意を欠いている部分についてご指摘ください。改善します。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 14:24 (UTC)

コメント 返信ありがとうございます。「荒らし」や「バンダリズム」はあくまでも特定の行為でありその人の人格否定や侮辱を伴うものではないと思っていました。時にだれでもうっかりや出来心でやってしまうものだと思っていました。たとえ話で恐縮ですが、サッカーにハンドやオフサイドやファールというルール違反があります。あなたの今のプレイはファールだと指摘したからと言って敬意の欠如にならないのと同様に、バンダリズムとの指摘ももっと軽いものと思っていました。バンダリズムとは違う正しい名称があるのであれば以後はそれを使いますのでお教えください。あともう一点、「利用者・トーク:JOT_news#カテゴリへの追加について」でのJOT Newsさんに対する私の書き込みで敬意を欠いている部分についてご指摘ください。改善します。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 14:24 (UTC) コメント 連投になって申し訳ありません。私は相手の行いを事細かにあげつらって批判するのをさけるためのわざとふんわりしたあいまいな表現をしたくて「バンダリズム」や「他の人が迷惑です」と書き込んだつもりでした。英語の辞書の定義のままの行為としてのvandalismと思い込んでいました。「バンダリズム」や「他の人が迷惑です」がふさわしくないようですので、適切な表現をご教示ください。そのカテゴリが妥当でない理由を教えていただければ、以後その表現を使います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 15:16 (UTC)

コメント 連投になって申し訳ありません。私は相手の行いを事細かにあげつらって批判するのをさけるためのわざとふんわりしたあいまいな表現をしたくて「バンダリズム」や「他の人が迷惑です」と書き込んだつもりでした。英語の辞書の定義のままの行為としてのvandalismと思い込んでいました。「バンダリズム」や「他の人が迷惑です」がふさわしくないようですので、適切な表現をご教示ください。そのカテゴリが妥当でない理由を教えていただければ、以後その表現を使います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 15:16 (UTC)

コメント 今後は、身勝手な判断で自治行為まがいのことをしませんのでお許しください。落書きなどの明らかな荒らしではない編集への介入は一切しないようにします。私はウィキソースの文化をよくわかっていませんでした。反省しています。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 16:31 (UTC)

コメント 今後は、身勝手な判断で自治行為まがいのことをしませんのでお許しください。落書きなどの明らかな荒らしではない編集への介入は一切しないようにします。私はウィキソースの文化をよくわかっていませんでした。反省しています。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月13日 (月) 16:31 (UTC)

- バンダリズムではないなら復元すべきだというのは論理破綻です。一般的なバンダリズムの解釈には当たらないと言っているだけで、そのカテゴリが妥当かどうかについては述べていません。他の参加者を荒しだと呼ぶということは、共同作業の拒否を意味するわけで、だからこそ妥当ではないと考えたとしても敬意をもって接するよう努めてきたわけです。共同作業を大事にしないと仰るのであれば、いっしょにやっていくことは難しいので、それを改めていただきたいというのがこのブロック依頼の趣旨です。重要なコンテンツを投稿したいといったことは考慮に値しません。--Kzhr (トーク) 2023年11月13日 (月) 13:50 (UTC)

提案 私なりに穏便な取り消しログ文言を考えてみました。「持続困難」です。判断基準があいまいなので他の人が作業を引き取れない、他の作品に同じことを適用する労力が大きすぎる、などの意味です。今どきよく聞く「持続可能」の反対である「持続不可能」だと強すぎるので、控え目に「持続困難」にしてあります。

提案 私なりに穏便な取り消しログ文言を考えてみました。「持続困難」です。判断基準があいまいなので他の人が作業を引き取れない、他の作品に同じことを適用する労力が大きすぎる、などの意味です。今どきよく聞く「持続可能」の反対である「持続不可能」だと強すぎるので、控え目に「持続困難」にしてあります。- こんなことを提案してみましたが、私は今後、一切自治活動をしませんので、どうかご安心を。改めて謝罪いたします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年11月14日 (火) 02:58 (UTC)

コメント 「持続困難」といったログ文面を提案するなどのことは、被依頼者が問題を十分に理解したとはあまり思えないのですが(適切な表現を教えてほしいとありますが、世の中のマナーの本・敬語の本など読まれればよいと思います)、さしあたって被依頼者が軋轢を生むような投稿を止めたため、この依頼の緊急性はひとまず失われたかに思われますので、依頼者としては取り下げてもよいかと思いますがいかがでしょうか。ただし、ご賛同の声も強かったことは銘記すべきで、被依頼者は今後原典の投稿に専念なさるべきことを強く申し添えたく思います。--Kzhr (トーク) 2023年11月23日 (木) 01:04 (UTC)

コメント 「持続困難」といったログ文面を提案するなどのことは、被依頼者が問題を十分に理解したとはあまり思えないのですが(適切な表現を教えてほしいとありますが、世の中のマナーの本・敬語の本など読まれればよいと思います)、さしあたって被依頼者が軋轢を生むような投稿を止めたため、この依頼の緊急性はひとまず失われたかに思われますので、依頼者としては取り下げてもよいかと思いますがいかがでしょうか。ただし、ご賛同の声も強かったことは銘記すべきで、被依頼者は今後原典の投稿に専念なさるべきことを強く申し添えたく思います。--Kzhr (トーク) 2023年11月23日 (木) 01:04 (UTC)

返信 今後、コミュニティを消耗させることはないだろうという判断であれば、依頼の取り下げ、あるいは今回は対処せずの終了にも、異議を唱えるものではありません。ただ、今のところ賛成票の撤回をするには至っていないと、私は考えています。--温厚知新 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:23 (UTC)

返信 今後、コミュニティを消耗させることはないだろうという判断であれば、依頼の取り下げ、あるいは今回は対処せずの終了にも、異議を唱えるものではありません。ただ、今のところ賛成票の撤回をするには至っていないと、私は考えています。--温厚知新 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:23 (UTC) コメント 正直ウィキソース内での活動場所を少し狭めたのみで、被依頼者が問題を理解しているとは私も思えません。利用者ページで不穏なことを投稿しているところを見るに、利用者ページを介して問題を引き起こすことは目に見えています(そもそも利用者ページを日記のように使うのってどうなの?と思うのですが一旦置いておきます)。投稿ブロックの建前は「問題発生の予防」「被害発生の回避」な訳ですが、コニュニティを消耗させた実績がある以上は、投稿ブロックはそれら建前とも反しないと思います。依頼取り下げに反対するとまでは言いませんが、少なくとも私の賛成票は撤回せずそのままにしておきます。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:33 (UTC)

コメント 正直ウィキソース内での活動場所を少し狭めたのみで、被依頼者が問題を理解しているとは私も思えません。利用者ページで不穏なことを投稿しているところを見るに、利用者ページを介して問題を引き起こすことは目に見えています(そもそも利用者ページを日記のように使うのってどうなの?と思うのですが一旦置いておきます)。投稿ブロックの建前は「問題発生の予防」「被害発生の回避」な訳ですが、コニュニティを消耗させた実績がある以上は、投稿ブロックはそれら建前とも反しないと思います。依頼取り下げに反対するとまでは言いませんが、少なくとも私の賛成票は撤回せずそのままにしておきます。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月23日 (木) 05:33 (UTC) コメントご返信どうもありがとうございます。利用者ページのほう確認しましたが、ブロックをちら付かせているという繰返しの発言がありましたので、文書を読んであらたまる類いのものではないのだろうという結論に傾きつつあります。利用者ページであれば他者への自由な発言をしていいわけではありません。無期限のブロックもやむなしと考えますが、自身で提起したブロック依頼ですので、他の管理者の方にご結論をまとめていただきたいと思っています。--Kzhr (トーク) 2023年12月1日 (金) 07:01 (UTC)

コメントご返信どうもありがとうございます。利用者ページのほう確認しましたが、ブロックをちら付かせているという繰返しの発言がありましたので、文書を読んであらたまる類いのものではないのだろうという結論に傾きつつあります。利用者ページであれば他者への自由な発言をしていいわけではありません。無期限のブロックもやむなしと考えますが、自身で提起したブロック依頼ですので、他の管理者の方にご結論をまとめていただきたいと思っています。--Kzhr (トーク) 2023年12月1日 (金) 07:01 (UTC)

- 管理者のかたにお願いです。攻撃的な言動で他者の書き込みに対する脅迫や言論統制を行おうとしているのはどちらなのか、公正な判断をお願いいたします。ウィキペディアの議論は発達障害などさまざまな障害を抱えた人でも平等に参加できる開かれた仕組みは大切だと思います。ですが、少人数による形ばかりの多数決が常に正しい結論を導き出せるとは限らないと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年12月23日 (土) 00:46 (UTC)

- 私がウィキソースからいなくなるか、@Kzhr・@鐵の時代・@安東大將軍倭國王・@温厚知新の4人がウィキソースからいなくならない限り、この問題は解決しません。和解は不可能です。決断をお願いします。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月3日 (土) 07:31 (UTC)

賛成 (ただし期限付き)賛成されている方々のご意見は十分理解できます。私も何度か意見の衝突を経験しました。ただ、P9iKC7B1SaKkさんの利用者ページ冒頭の投稿作品一覧からも分かる通り、フォーマットに関する意見の違いはあるものの、わずかの間に膨大な貢献をされました。この点を併せて考慮いただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2024年2月10日 (土) 06:23 (UTC)

賛成 (ただし期限付き)賛成されている方々のご意見は十分理解できます。私も何度か意見の衝突を経験しました。ただ、P9iKC7B1SaKkさんの利用者ページ冒頭の投稿作品一覧からも分かる通り、フォーマットに関する意見の違いはあるものの、わずかの間に膨大な貢献をされました。この点を併せて考慮いただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2024年2月10日 (土) 06:23 (UTC)

返信 無期限は「期限をさだめ無い」を意味するものだと考えます。被依頼者が自身の問題点を把握し、改善できるのならば、ブロック解除もできるでしょう。私見ながら、機械翻訳に関するものでもありますが、「わずかの間に膨大な貢献」をされるのは困ります。P9iKC7B1SaKk さんが利用者ページで仰ることに頷ける部分もありますが、「自分は校正をしたくないけれど、したい人がすればいい」ということでは、先が思いやられます。--温厚知新 (トーク) 2024年2月10日 (土) 08:59 (UTC)

返信 無期限は「期限をさだめ無い」を意味するものだと考えます。被依頼者が自身の問題点を把握し、改善できるのならば、ブロック解除もできるでしょう。私見ながら、機械翻訳に関するものでもありますが、「わずかの間に膨大な貢献」をされるのは困ります。P9iKC7B1SaKk さんが利用者ページで仰ることに頷ける部分もありますが、「自分は校正をしたくないけれど、したい人がすればいい」ということでは、先が思いやられます。--温厚知新 (トーク) 2024年2月10日 (土) 08:59 (UTC)

Wikisourceではメーリングリストが整備されていないことから無期限は事実上の永久になってしまう可能性があります。私自身はほぼ交渉がないためどのような活動をしていたかは把握しておりませんが、もしブロックとなる場合ですが、まずは期限を定めたブロックを行い、解除後問題が発生する場合、無期限を検討すべきと考えます。なおあくまでも立場としては中立ですが、無期限には反対よりです。--Hideokun (トーク) 2024年2月11日 (日) 01:02 (UTC)

Wikisourceではメーリングリストが整備されていないことから無期限は事実上の永久になってしまう可能性があります。私自身はほぼ交渉がないためどのような活動をしていたかは把握しておりませんが、もしブロックとなる場合ですが、まずは期限を定めたブロックを行い、解除後問題が発生する場合、無期限を検討すべきと考えます。なおあくまでも立場としては中立ですが、無期限には反対よりです。--Hideokun (トーク) 2024年2月11日 (日) 01:02 (UTC)

コメント 今のところは会話ページを塞ぐことにはなっていませんので、投稿ブロック解除の申請は自身の会話ページで可能です(もっとも目的外な利用をすれば塞ぐことになりますが)。ブロック解除の方針は日本語版ウィキソースにはありませんが、日本語版ウィキペディアに準拠する形になるでしょうか。この辺りは別トピックで議論が必要ですね。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月11日 (日) 05:33 (UTC)

コメント 今のところは会話ページを塞ぐことにはなっていませんので、投稿ブロック解除の申請は自身の会話ページで可能です(もっとも目的外な利用をすれば塞ぐことになりますが)。ブロック解除の方針は日本語版ウィキソースにはありませんが、日本語版ウィキペディアに準拠する形になるでしょうか。この辺りは別トピックで議論が必要ですね。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月11日 (日) 05:33 (UTC)

@Hideokunさん、私を期限付きブロックしたとしても問題解決はしないので、多数決と集合知によって私を無期限ブロックすべきです。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月11日 (日) 07:02 (UTC)

@Hideokunさん、私を期限付きブロックしたとしても問題解決はしないので、多数決と集合知によって私を無期限ブロックすべきです。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月11日 (日) 07:02 (UTC) 私が書き込んだ直後にIPユーザーが何かを書き込んだようですが、そのIPユーザーは私のなりすましではなく赤の他人です。私は無期限ブロックされてもIPユーザーや別アカウントで書き込んだりしないので、心配せず無期限ブロックしてください。最後にお願いです。特に@Hideokunさんにお願いです。Wikisource:管理者権限依頼#利用者:Kzhrにも書き込みましたが、Kzhrさんに対する管理者権限除去依頼を削除せずそのまま維持してください。管理者ユーザーとしてのKzhrさんを見張り続けるために除去依頼の維持が必要です。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月11日 (日) 07:34 (UTC)

私が書き込んだ直後にIPユーザーが何かを書き込んだようですが、そのIPユーザーは私のなりすましではなく赤の他人です。私は無期限ブロックされてもIPユーザーや別アカウントで書き込んだりしないので、心配せず無期限ブロックしてください。最後にお願いです。特に@Hideokunさんにお願いです。Wikisource:管理者権限依頼#利用者:Kzhrにも書き込みましたが、Kzhrさんに対する管理者権限除去依頼を削除せずそのまま維持してください。管理者ユーザーとしてのKzhrさんを見張り続けるために除去依頼の維持が必要です。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月11日 (日) 07:34 (UTC) コメント 私の読み違えでしたら申し訳ないのですが、P9iKC7B1SaKk さんが Hideokun さんに今求めているのは、「ja:w:泣いて馬謖を斬る」ことではないでしょうか。--温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 15:39 (UTC) 下線部を誤字修正+Link --温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 16:38 (UTC)

コメント 私の読み違えでしたら申し訳ないのですが、P9iKC7B1SaKk さんが Hideokun さんに今求めているのは、「ja:w:泣いて馬謖を斬る」ことではないでしょうか。--温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 15:39 (UTC) 下線部を誤字修正+Link --温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 16:38 (UTC)

- 成程、泣いて馬謖を斬る、か。つまりあんたらにとっては規律を守ることが最大限に大事なのね。そのために一日中このサイトを監視して、問題人物を見つけたらブロックだ方針だ、合意だコミュニティだ騒ぎ立てて、正義の味方の学級委員長をきどるわけだ。別に我々戦争しているわけでも、そんな大したプロジェクトに身を投じているわけでもないのにね。結局一番重要なのは、規律を盾に目を吊り上げて他人を糾弾する事なんだね。--82.221.137.162 2024年2月11日 (日) 16:51 (UTC)

- 規律と多数決。確かに一見民主主義が施行されているようにも見える。--82.221.137.162 2024年2月11日 (日) 16:58 (UTC)

- 私は一か月ブロックされましたが、私がKzhrさんに対する管理者権限停止の要請を取り下げることもなく、機械翻訳ページ削除の仕組みもできあがらないままです。次はどうされますか。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月7日 (日) 12:06 (UTC)

@Sakoppi and Hideokun: 依頼提出から1か月以上、最終コメントから20日が経過しました。これ以上はコメントや票が出ないかと思いますので、議論の終結をお願いいたします。--鐵の時代 (トーク) 2023年12月21日 (木) 09:34 (UTC)

@Sakoppi and Hideokun: すみません、私のコメントから1か月経過しましたのでもう一度通知いたします。こちらの議論の終結をお願いいたします。--鐵の時代 (トーク) 2024年1月21日 (日) 11:13 (UTC)

- @Sakoppiさん、@Hideokunさん、 Wikisource:管理者権限依頼#除去依頼で提起したKzhrさんに対する管理者権限除去依頼についても、裁決をお願いいたします。一旦取り下げたのですが、Kzhrさんから攻撃的な書き込みがありましたので考え直して、除去依頼を再度提起させていただきました。また、@温厚知新さんから未成年者と揶揄する侮辱やこのブロック依頼の話題が進行中であることに便乗した脅迫的な書き込みを受けているため、この議論を終わらせていただけますと、幸いです。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年1月21日 (日) 11:46 (UTC)

@Syunsyunminmin and Infinite0694: グローバル管理者で日本語話者の方(Ja-N)にも通知いたします。こちらの議論の終結をお願いいたします。ご不明な点があればコメントをください。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月2日 (金) 07:41 (UTC)

コメント 勘違いされているようなので、すみませんが少しだけ。ウィキメディア財団の運営する各プロジェクトにおいて、障がいであることを理由に排除されることはありません(すべてのプロジェクトの方針を見た訳ではありませんが恐らくはそうでしょう)。が、それは投稿ブロックの方針に反しない限りでの話です。方針に反している状態であれば、障がいがあろうとなかろうと投稿ブロックがかかることになります。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月2日 (金) 07:41 (UTC)

コメント 勘違いされているようなので、すみませんが少しだけ。ウィキメディア財団の運営する各プロジェクトにおいて、障がいであることを理由に排除されることはありません(すべてのプロジェクトの方針を見た訳ではありませんが恐らくはそうでしょう)。が、それは投稿ブロックの方針に反しない限りでの話です。方針に反している状態であれば、障がいがあろうとなかろうと投稿ブロックがかかることになります。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月2日 (金) 07:41 (UTC)

コメント 今回の件につきましてですが、過去にKzhr氏から「すくなくともHideokunさんみたいにプロジェクトの私物化はしてないですね。」等の暴言をいただいており、また、作品を投稿せず管理行為のみを行っている行動に対して疑問を抱いております。そのため、私の活動頻度が著しく低下したわけで、私が関わるとプロジェクトの私物化ととられかねませんので申し訳ありませんが、対処いたしかねます。--Hideokun (トーク) 2024年2月2日 (金) 10:55 (UTC)

コメント 今回の件につきましてですが、過去にKzhr氏から「すくなくともHideokunさんみたいにプロジェクトの私物化はしてないですね。」等の暴言をいただいており、また、作品を投稿せず管理行為のみを行っている行動に対して疑問を抱いております。そのため、私の活動頻度が著しく低下したわけで、私が関わるとプロジェクトの私物化ととられかねませんので申し訳ありませんが、対処いたしかねます。--Hideokun (トーク) 2024年2月2日 (金) 10:55 (UTC)

- このリンク先をよく読んで、悪意のある切り取りでないと分らないひとはいないと思うのですね。コミュニティの合意形成を妨げて私意を優先したことを指して私物化と言っているわけで、確かに何もしなければ私物化にはなりませんが、それで管理者としての務めを果たせているのかよくお考えいただければと思います。管理行為のみを行うことが疑問だというのは、趣味の問題なので、コメントはしません。--Kzhr (トーク) 2024年2月3日 (土) 02:31 (UTC)

- 何を言われているのかよくわかりませんが、リンク先は色々と参照できるようにするために設定しております。切り取りではありません。よく考えてから物はいいましょう。また、私物化というレッテル張りはおやめください。ある一点だけを切り取り私物化しているというのは木を見て森を見ずという小さいところしか見れないあなたの見識の低さを顕著に示しています。また、そのようなレッテル張りに私は深く傷ついたのでWikipediaにありますが「個人攻撃はしない」を行っているということです。また、あなたの攻撃的な言動、つまりは高圧的に上から目線で何事にも対応するためにいろいろと軋轢を生んでいることはWikipediaの履歴も参照すればよくわかります。あなたこそ管理者としての務めを果たせているのでしょうか。また、管理行為を趣味の問題と申すのはよくわかりません。ようするに作品は投稿しないけど管理だけさせろということになり、草取りのような行為でさえほとんどされていないようです。つまりはWikisorceの充実には貢献しません、利用者の監視のみしますと宣言しているようなものです。--Hideokun (トーク) 2024年2月4日 (日) 09:51 (UTC)

- @Kzhr and Hideokun: お二方ともどうかご冷静に。こちらはP9iKC7B1SaKkさんの投稿ブロック依頼ですので、直接関係の無い話題は別のトピックでお願いいたします。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月4日 (日) 15:31 (UTC)

- 何を言われているのかよくわかりませんが、リンク先は色々と参照できるようにするために設定しております。切り取りではありません。よく考えてから物はいいましょう。また、私物化というレッテル張りはおやめください。ある一点だけを切り取り私物化しているというのは木を見て森を見ずという小さいところしか見れないあなたの見識の低さを顕著に示しています。また、そのようなレッテル張りに私は深く傷ついたのでWikipediaにありますが「個人攻撃はしない」を行っているということです。また、あなたの攻撃的な言動、つまりは高圧的に上から目線で何事にも対応するためにいろいろと軋轢を生んでいることはWikipediaの履歴も参照すればよくわかります。あなたこそ管理者としての務めを果たせているのでしょうか。また、管理行為を趣味の問題と申すのはよくわかりません。ようするに作品は投稿しないけど管理だけさせろということになり、草取りのような行為でさえほとんどされていないようです。つまりはWikisorceの充実には貢献しません、利用者の監視のみしますと宣言しているようなものです。--Hideokun (トーク) 2024年2月4日 (日) 09:51 (UTC)

- このリンク先をよく読んで、悪意のある切り取りでないと分らないひとはいないと思うのですね。コミュニティの合意形成を妨げて私意を優先したことを指して私物化と言っているわけで、確かに何もしなければ私物化にはなりませんが、それで管理者としての務めを果たせているのかよくお考えいただければと思います。管理行為のみを行うことが疑問だというのは、趣味の問題なので、コメントはしません。--Kzhr (トーク) 2024年2月3日 (土) 02:31 (UTC)

- グローバル管理者の建前上、ローカルの管理者ではない私が日本語版ウィキソース内部の問題に対して判定/裁定するのは躊躇います。コミュニティでの合意事項を明示して依頼してもらえると助かります。 Syunsyunminmin (トーク) 2024年2月2日 (金) 13:02 (UTC)

- @Syunsyunminminさん、迅速な返信ありがとうございます。この投稿ブロック依頼では賛成票は入ってはいるものの、合意に至っているとは言い難い状態ですので、合意事項は現時点ではありません。ただ、素性を知らないはずの利用者に対して発達障害者と断定して発言する行為(こちらやこちら)があっても、暫定的に投稿ブロックをかけることは難しいのでしょうか。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月2日 (金) 16:22 (UTC)

- @Hideokunさん、対処しない旨、承知いたしました。ただKzhrさんの管理系における行為については、こちらでは無関係ですので、ご意見があればWikisource:管理者権限依頼#利用者:Kzhrでお願いいたします。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月2日 (金) 16:22 (UTC)

コメント 私は賛成票を投じているので中立的なコメントとは言えませんが、この議論を終わらせたいと思っているのは合意できる部分ではないでしょうか。また、多数決で決めることではないとはいえ、反対票が入っていないことは、依頼に対処することを妨げないものと思います。--温厚知新 (トーク) 2024年2月3日 (土) 06:05 (UTC)

コメント 私は賛成票を投じているので中立的なコメントとは言えませんが、この議論を終わらせたいと思っているのは合意できる部分ではないでしょうか。また、多数決で決めることではないとはいえ、反対票が入っていないことは、依頼に対処することを妨げないものと思います。--温厚知新 (トーク) 2024年2月3日 (土) 06:05 (UTC)

- 無期限票と一任票がそれぞれ一つですので、無期限としてラフコンセンサスが出来ていると判断します。あまりにも目に余るものがあれば前倒しにしますが、念のため1週間程の予告期間をおいて、皆様がよろしいのであれば無期限ブロックを実施します。 Syunsyunminmin (トーク) 2024年2月3日 (土) 12:15 (UTC)

- お手数をおかけします。Syunsyunminminさんの対処に賛成いたします。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月4日 (日) 09:48 (UTC)

- 思うんだけど、とりあえず困った人をブロックして解決しようとするより、もうちょっと話し合ったら? 自分が衆愚の多数派に属しているから自分、自分たちが圧倒的に正しいと思い込むのが、ウィキメディアの典型的な馬鹿の発想だね。ブロックは懲罰でないってどこかに書いてなかった? じゃあ何でブロックせよと言い出すの? ブロックして痛めつけて自分たちの都合のいい考えを持つようにしたいんでしょ? 馬鹿馬鹿しいせこい考えで生きてる奴だけで、ウィキメディアを構成したい訳かね?ラフコンセサスなんて馬鹿げた言葉が出ているけど、馬鹿のコンセサスなんてあまり意味ないだろ? 本当に目に余る愚行をしているのは誰か? 考え直してみな。--169.61.84.132 2024年2月4日 (日) 20:39 (UTC)

- この長い議論の末に突然現れて話し合ったらと言い出せるのには首をひねりますが、User:P9iKC7B1SaKkにおける罵詈雑言のかずかずを見て、議論の成立する余地があるとどこのだれが言えるのでしょうか。もうすこし常識的に考えていただければと思います。--Kzhr (トーク) 2024年2月5日 (月) 08:46 (UTC)

- 長い議論の末に突然現れて話し合ったらと云いだせるのが、なぜおかしいのですか? 私の見るところあなた達は今までの十倍は話し合うべきですね。大体ウィキメディアは話し合いが少なすぎますよ。基本的に馬鹿な多数派が暴力で自分たちの欲望をごり押ししているだけ。P9さんの罵詈雑言と言うけど、私の見た限りでは、多少は暴論に近いけど、基本的には正しいこと言っている。むしろ鉄の時代とか、温故知新さんだってかなり酷いこと言っていると思うけど…。大体いい大人を捕まえて子ども扱い、犯罪者扱い、ダメ人間扱いするのは最大級の侮辱ですよ。それこそあなた達大好物の礼儀と善意、個人攻撃をしないに反する言及でしょう。まあ議論の成立する余地は確かに少ない。ただそれは、P9さんが悪いのではなく、あなた達が悪いんだよ。貴方達が愚か者過ぎるの。正しい事と正しい行為を知らないのでしょう。常識って何かね? あなたも仏教と親鸞に心を寄せるなら、そんなもの何の価値も無いって知っているはずでは?--169.61.84.147 2024年2月5日 (月) 09:23 (UTC)

- オープンプロクシからの議論参加は正規の手段ではありませんのでこれ以上止まないようであればブロックの対象となり得ます。ご注意ください。--Kzhr (トーク) 2024年2月5日 (月) 10:26 (UTC)

- 何だ、結局話し合いする気ゼロか。ブロックしたいならいつでもどこでも好きなだけしろよ。ただし俺はそこそこ別のIP 用意できるぜ。ただまあやっぱり関わらない方が良かったね。あんたらみたいな馬鹿見るとついつい文句言いたくなるんだが、やはり書かないのが正解だったようだね。卑怯者につける薬無し。木枯し紋次郎は、「あっしには関りのねえことでござんす」と云いつつ、あんたみたいな悪党を見るとついつい、立場の弱い人に助太刀しちゃうんだ。で、その結果ボロボロにやられるんだけどね(^^;;;)。合意、コミュニティ、コミュニティに疲弊をもたらす、お前は子供、しでかしたな、目に余る問題行為、問題利用者は監視しましょう、全て衆愚のファシストに都合のいい、言葉尻の欺瞞だね。(by--169.61.84.1**)--158.85.23.146 2024年2月5日 (月) 10:43 (UTC)

- オープンプロクシからの議論参加は正規の手段ではありませんのでこれ以上止まないようであればブロックの対象となり得ます。ご注意ください。--Kzhr (トーク) 2024年2月5日 (月) 10:26 (UTC)

コメント 機械翻訳の件でもそうですが、品質が低いからという理由だけでページを削除する仕組みを作ろうとするのは入力担当者に対して失礼です。入力担当者の労力に対してもっと敬意を払ってください。気に入らない作品を削除する口実を無理に探す短絡性が、そのまま私をブロックする口実を無理に探す短絡性につながっています。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月5日 (月) 09:24 (UTC)

コメント 機械翻訳の件でもそうですが、品質が低いからという理由だけでページを削除する仕組みを作ろうとするのは入力担当者に対して失礼です。入力担当者の労力に対してもっと敬意を払ってください。気に入らない作品を削除する口実を無理に探す短絡性が、そのまま私をブロックする口実を無理に探す短絡性につながっています。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年2月5日 (月) 09:24 (UTC)

- 長い議論の末に突然現れて話し合ったらと云いだせるのが、なぜおかしいのですか? 私の見るところあなた達は今までの十倍は話し合うべきですね。大体ウィキメディアは話し合いが少なすぎますよ。基本的に馬鹿な多数派が暴力で自分たちの欲望をごり押ししているだけ。P9さんの罵詈雑言と言うけど、私の見た限りでは、多少は暴論に近いけど、基本的には正しいこと言っている。むしろ鉄の時代とか、温故知新さんだってかなり酷いこと言っていると思うけど…。大体いい大人を捕まえて子ども扱い、犯罪者扱い、ダメ人間扱いするのは最大級の侮辱ですよ。それこそあなた達大好物の礼儀と善意、個人攻撃をしないに反する言及でしょう。まあ議論の成立する余地は確かに少ない。ただそれは、P9さんが悪いのではなく、あなた達が悪いんだよ。貴方達が愚か者過ぎるの。正しい事と正しい行為を知らないのでしょう。常識って何かね? あなたも仏教と親鸞に心を寄せるなら、そんなもの何の価値も無いって知っているはずでは?--169.61.84.147 2024年2月5日 (月) 09:23 (UTC)

- この長い議論の末に突然現れて話し合ったらと言い出せるのには首をひねりますが、User:P9iKC7B1SaKkにおける罵詈雑言のかずかずを見て、議論の成立する余地があるとどこのだれが言えるのでしょうか。もうすこし常識的に考えていただければと思います。--Kzhr (トーク) 2024年2月5日 (月) 08:46 (UTC)

- 思うんだけど、とりあえず困った人をブロックして解決しようとするより、もうちょっと話し合ったら? 自分が衆愚の多数派に属しているから自分、自分たちが圧倒的に正しいと思い込むのが、ウィキメディアの典型的な馬鹿の発想だね。ブロックは懲罰でないってどこかに書いてなかった? じゃあ何でブロックせよと言い出すの? ブロックして痛めつけて自分たちの都合のいい考えを持つようにしたいんでしょ? 馬鹿馬鹿しいせこい考えで生きてる奴だけで、ウィキメディアを構成したい訳かね?ラフコンセサスなんて馬鹿げた言葉が出ているけど、馬鹿のコンセサスなんてあまり意味ないだろ? 本当に目に余る愚行をしているのは誰か? 考え直してみな。--169.61.84.132 2024年2月4日 (日) 20:39 (UTC)

- お手数をおかけします。Syunsyunminminさんの対処に賛成いたします。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月4日 (日) 09:48 (UTC)

コメント オープンプロクシのIP利用者はこの方かその模倣ですので無視してください。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月5日 (月) 12:08 (UTC) 修正。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月5日 (月) 12:09 (UTC)

コメント オープンプロクシのIP利用者はこの方かその模倣ですので無視してください。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月5日 (月) 12:08 (UTC) 修正。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月5日 (月) 12:09 (UTC)

- Wikimedia 用語辞典。方針=気に入らない奴をブロック、追放していい理由。合意=多数決。コミュニティ=衆愚の多数派。管理者=いざという時に衆愚の友達の為に暴力を振るってくれる、権力者。スチュワード=衆愚の暴力者の親玉、衆愚の言う事は全て聞いてくれる。--82.221.137.167 2024年2月11日 (日) 18:25 (UTC)

- 議論=自分たちの欲望を満たすための謀議、水戸黄門の越後屋と悪代官のようなものか?(^^;;)。--82.221.137.178 2024年2月11日 (日) 19:31 (UTC)

- うーん、俺も最初はウィキメディアの管理者とかスチュワードは人格者で、常に大岡越前のような公平公正な判断、取り扱いをすると思っていたんだ。しかし実際には違った。常に衆愚の友達の為によきに計らって、権威的な言説をしつつ暴力と権力を振るうだけだったんだよね。そろそろこのサイトも終焉が近いのではないかね。終焉してリードオンリーにした方がいいと思うな。知識と知恵と情報のためには、新たな形態のサイトが必要だと思う。終焉しないにしても、何らかの改革と改善は必要だろう。--82.221.137.186 2024年2月11日 (日) 20:28 (UTC)

- Wikimedia 用語辞典。方針=気に入らない奴をブロック、追放していい理由。合意=多数決。コミュニティ=衆愚の多数派。管理者=いざという時に衆愚の友達の為に暴力を振るってくれる、権力者。スチュワード=衆愚の暴力者の親玉、衆愚の言う事は全て聞いてくれる。--82.221.137.167 2024年2月11日 (日) 18:25 (UTC)

コメント IPの方は Honooo さんですよね? 改革と改善は必要だとしても、個々のコミュニティが単独でできることではないので、この依頼の議論では控えて下さると幸いです。また、このままではこの議論を終了することが出来ず、管理者の方も対処を躊躇うばかりかと思います。期限付きを考える方は、期間の提示をしてくださる方が裁定しやすいものと考えます。私の意見は、ブロックに

コメント IPの方は Honooo さんですよね? 改革と改善は必要だとしても、個々のコミュニティが単独でできることではないので、この依頼の議論では控えて下さると幸いです。また、このままではこの議論を終了することが出来ず、管理者の方も対処を躊躇うばかりかと思います。期限付きを考える方は、期間の提示をしてくださる方が裁定しやすいものと考えます。私の意見は、ブロックに 賛成 期間は対処者に一任(無期限にも反対しない)に変更ありません。被依頼者には、コミュニティを疲弊させない姿勢で帰ってきていただければと思います。--温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 23:32 (UTC)

賛成 期間は対処者に一任(無期限にも反対しない)に変更ありません。被依頼者には、コミュニティを疲弊させない姿勢で帰ってきていただければと思います。--温厚知新 (トーク) 2024年2月11日 (日) 23:32 (UTC)

- いやー、確かに私がHonooo です(^^;;)。確かに私はここで余計な口出さない方がいいようですね。色々鬱屈が溜まっていた時にここのサイトを見て、この議論を見て、納得いかない言説と展開があったのでついつい口出ししてしまいましたが、もともと私が深く関わっていたプロジェクトでもないですし、口出しする権利はあまりないようです。只一点だけ、コミュニティを疲弊させるという表現は、欺瞞が多いと思います。多数決の多数派がそう主張しますが、こんな事態になったら誰しも疲弊するんでね。コミュニティってお前らのこと?、俺は含まれていないの?、なんて疑問を持つこともあると思います。そもそも多少の疲弊はするべきだろう。コミュニケーションなんて疲弊するものだし、疲弊してこそのコミュニティであり、議論であり、話し合いじゃあない?都合のいい時に疲弊と云い、都合のいい時に共同作業と云い、都合のいい時に負担という。やはりこのサイトには根源的な欺瞞がはびこっていると思う。--82.221.137.187 2024年2月12日 (月) 00:53 (UTC)

返信 ご提案ありがとうございます。冷却期間が必要かと思うのですが、当初のご提案通り1か月とさせていただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2024年2月12日 (月) 04:33 (UTC)

返信 ご提案ありがとうございます。冷却期間が必要かと思うのですが、当初のご提案通り1か月とさせていただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2024年2月12日 (月) 04:33 (UTC)

@Syunsyunminminさん、予告より1週間以上経ちましたが、対処はされないのでしょうか。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月22日 (木) 15:53 (UTC)

- 予告後に期限付き票と無期限に反対の意見が入ったため様子を見ていました。無期限・1ヶ月・一任がそれぞれ1票ずつであり、この状態で無期限ブロックするのは難しいです。そのため今回は1ヶ月のブロックとして対処します。必要に応じて延長/再ブロック依頼をお願いします。 Syunsyunminmin (トーク) 2024年2月23日 (金) 12:04 (UTC)

コメント ありがとうございます。お手数をおかけしました。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月23日 (金) 14:30 (UTC)

コメント ありがとうございます。お手数をおかけしました。--鐵の時代 (トーク) 2024年2月23日 (金) 14:30 (UTC)

リネーム依頼[編集]

新しくindexのページを作った際に、File:の接頭辞を削除するのを忘れてしまいIndex:File:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuを誤って作成してしまいました。つきましては、管理者権限をお持ちの方、Index:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuへリネームしていただきたく。--HinokisOfRoma (トーク) 2024年1月3日 (水) 05:06 (UTC)

コメント 私は管理者ではありませんが、移動(改名)は一般利用者でも対処可能でしたので、Index:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuに移動しました。移動元のIndex:File:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuは{{即時削除}}の貼り付けがエラーで出来なかったので、Wikisource:管理者伝言板にて管理者にお知らせしています。--鐵の時代 (トーク) 2024年1月3日 (水) 06:28 (UTC)

コメント 私は管理者ではありませんが、移動(改名)は一般利用者でも対処可能でしたので、Index:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuに移動しました。移動元のIndex:File:TōjōKōichi-JapanesePersimmon.djvuは{{即時削除}}の貼り付けがエラーで出来なかったので、Wikisource:管理者伝言板にて管理者にお知らせしています。--鐵の時代 (トーク) 2024年1月3日 (水) 06:28 (UTC)

- ありがとうございました。--HinokisOfRoma (トーク) 2024年1月5日 (金) 14:04 (UTC)

Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences[編集]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.

Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.

We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Reusing references: Can we look over your shoulder?[編集]

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

- The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.

- Interviews can be conducted in English, German or Dutch.

- Compensation is available.

- Sessions will be held in January and February.

- Sign up here if you are interested.

- Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Invitation to join January Wikisource Community Meeting[編集]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month’s Wikisource Community meeting on 27 January 2024, 3 PM UTC (check your local time).

As we gear up for our upcoming Wikisource Community meeting, we are excited to share some additional information with you.

The meetings will now be held on the last Saturday of each month. We understand the importance of accommodating different time zones, so to better cater to our global community, we've decided to alternate meeting times. The meeting will take place at 3 pm UTC this month, and next month it will be scheduled for 7 am UTC on the last Saturday. This rotation will continue, allowing for a balanced representation of different time zones.

As always, the meeting agenda will be divided into two halves. The first half of the meeting will focus on non-technical updates, including discussions about events, conferences, proofread-a-thons, and collaborations. The second half will delve into technical updates and conversations, addressing major challenges faced by Wikisource communities, similar to our previous Community meetings.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on klawal-ctr@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (トーク) 2024年1月18日 (木) 10:54 (UTC)

ユニバーサル行動規範調整委員会の憲章の批准投票[編集]

皆さん、こんにちは

本日はお知らせがあり、お邪魔しました。実はユニバーサル行動規範調整委員会(U4C)の憲章※1の批准投票を受付中です。期限は2024年2月2日ですので、コミュニティの皆さんには投票と憲章に関するコメント投稿をセキュアポル(SecurePoll)経由でお願いします。すでにこの行動規範施行ガイドライン※2の策定段階でご意見を寄せてくださった皆さんには、ほぼ同じ手順です。(※:1=U4C、Universal Code of Conduct Coordinating Committee。2=UCoC Enforcement Guidelines。)

ユニバーサル行動規範調整委員会による現在の版をメタウィキに公開してありますので、翻訳版をご覧いただけます。

まず憲章をご一読いただき、賛否の投票をしてから、この文面を皆さんのコミュニティで共有いただけましたら誠に幸いです。U4C設立委員会としましては、皆さんの投票ご参加を心から願っています。

UCoC プロジェクトチーム代表

RamzyM (WMF) 2024年1月19日 (金) 18:09 (UTC)

Wikimedians of Japan User Group 2024-01[編集]

- 全体ニュース

- 「Wikimedians of Japan User Group」 からのお知らせ

- Wikimedians of Japan User Groupは、昨年2023年10月から11月にかけてJawpログインユーザーの皆様を対象にアンケートを行いました。1月に、結果報告をウィキメディア財団公式ブログDiffに掲載していただきました。調査に協力してくださった皆様に深く感謝いたします。

- ニュース

- 秀逸な記事の選考

- 現在選考中の記事はありません。

- 良質な記事の選考

- 鰊場作業唄が選考を通過しました。

- 間人ガニが選考を通過しました。

- パンロン会議が選考を通過しました。

- PlayStation 5のゲームタイトル一覧 (2020年-2021年)が選考を通過しました。

- 満奇洞が選考を通過しました。

- くど造が選考を通過しました。

- 心停止が選考を通過しました。

- 新潟電力が選考を通過しました。

- 新潟電気が選考を通過しました。

- 家屋文鏡が選考を通過しました。

- カラブリュエの戦いが選考を通過しました。

- さんかく座が選考を通過しました。

- マダガスカルにおける蚕が選考中(2024年1月29日 (月) 03:11 (UTC)まで)

- 大塚陽子が選考中(2024年2月4日 (日) 08:52 (UTC)まで)

- 全身麻酔の歴史が選考中(2024年2月7日 (水) 16:27 (UTC)まで)

- 狩野派が選考中(2024年2月8日 (木) 00:08 (UTC)まで)

- 秀逸な一覧の選考

- 現在選考中の記事はありません。

- 国執筆コンテスト

- 国執筆コンテストが開催中です。奮ってご参加ください!

- 日本語話者向けニュース

- メタウィキでは翻訳者を常時募集しています。気になる方は翻訳ポータルをご確認下さい。

- 前回配信:2023年12月31日

配信元: Wikimedians of Japan User Group

フィードバック。購読登録・削除。

あと数日で憲章の批准投票と、ユニバーサル行動規範調整委員の投票が終了[編集]

皆さん、こんにちは

本日はお知らせがあり、お邪魔しました。実はユニバーサル行動規範調整委員会(U4C)※1の投票受付が間もなく2024年2月2日に終わります。コミュニティの皆さんにはセキュアポル(SecurePoll)にて憲章への投票とご意見の投稿をご検討ください。すでにこの行動規範施行ガイドライン※2の策定段階でご意見を寄せてくださった皆さんには、ほぼ同じ手順です。(※:1=U4C、Universal Code of Conduct Coordinating Committee。2=UCoC Enforcement Guidelines。)

ユニバーサル行動規範調整委員会による現在の版をメタウィキに公開してありますので、翻訳版をご覧いただけます。

まず憲章をご一読いただき、賛否の投票をしてから、この文面を皆さんのコミュニティで共有いただけましたら誠に幸いです。U4C設立委員会としましては、皆さんの投票ご参加を心からお待ちしております。

UCoC プロジェクトチーム一同になり代わり、よろしくお願いいたします。

RamzyM (WMF) 2024年1月31日 (水) 17:01 (UTC)

UCoC 調整委員会憲章について批准投票結果のお知らせ[編集]

皆さん、こんにちは。

ユニバーサル行動規範に関して、引き続き読んでくださりありがとうございます。本日は、ユニバーサル行動規範調整委員会の憲章に関する批准投票の結果についてお知らせします。この批准投票では投票者総数は 1746 名、賛成 1249 票に対して反対 420 票でした。この批准投票では投票者の皆さんから、憲章※についてコメントを寄せてもらえるようにしました。("※"=Charter)

投票者のコメントのまとめと票の分析はメタウィキに数週間ほどで公表の予定です。

次の段階についても近々お知らせしますのでお待ちくだされば幸いです。

UCoC プロジェクトチーム一同になり代わり、よろしくお願いいたします。

RamzyM (WMF) 2024年2月12日 (月) 18:24 (UTC)

Invitation to join February Wikisource Community Meeting[編集]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month’s Wikisource Community meeting on 24 February 2024, 7 AM UTC (check your local time).

The meeting agenda will be divided into two halves. The first half of the meeting will focus on non-technical updates, including discussions about events, conferences, proofread-a-thons, and collaborations. The second half will delve into technical updates and conversations, addressing major challenges faced by Wikisource communities, similar to our previous Community meetings.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on klawal-ctr@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (トーク) 2024年2月20日 (火) 11:11 (UTC)

Wikimedians of Japan User Group 2024-02[編集]

- 全体ニュース

- 「Wikimedians of Japan User Group」 からのお知らせ

- ニュース

- 秀逸な記事の選考

- アースキン・メイ (初代ファーンバラ男爵)が選考中(2024年4月27日 (土) 14:49 (JST)まで)

- 良質な記事の選考

- ウチキパンが選考を通過

- 広島県産業奨励館が選考を通過

- ナムコが選考を通過

- 鵲尾形柄香炉 (国宝)が選考を通過

- 廻廊にてを選考を通過

- 球果を選考を通過

- 鮭 (高橋由一)が選考を通過

- 外郎売が選考を通過

- 北斎漫画が選考を通過

- 清水澄子 (さゝやき)が選考を通過

- 大阪南港事件が選考を通過

- PlayStation 4のゲームタイトル一覧 (2016年)が選考を通過

- プライス山 (ブリティッシュコロンビア州)が選考を通過

- バブルネット・フィーディングが選考を通過

- スギが選考を通過

- ウィッチャー3_ワイルドハントが選考中(2024年3月9日 (土) 15:24 (UTC)まで)

- 舟橋蒔絵硯箱が選考中(2024年3月11日 (月) 02:58 (UTC)まで)

- 羽田孜が選考中(2024年3月11日 (月) 12:26 (UTC)まで)

- 珍項目の選考

- 現在選考中の項目はありません。

- 秀逸な一覧の選考

- 現在選考中の記事はありません。

- 日本語話者向けニュース

- メタウィキでは翻訳者を常時募集しています。気になる方は翻訳ポータルをご確認下さい。

- 前回配信:2024年1月26日

配信元: Wikimedians of Japan User Group

フィードバック。購読登録・削除。

U4C 憲章の批准投票の結果報告、U4C 委員候補募集のお知らせ[編集]

各位

本日は重要な情報2件に関して、お伝えしたいと思います。第一に、ユニバーサル行動規範調整委員会憲章(U4C)の批准投票に添えられたコメントは、集計結果がまとまりました。第二に、U4C の委員立候補の受付が始まり、〆切は2024年4月1日です。

ユニバーサル行動規範調整委員会(U4C)※とはグローバルな専門グループとして、UCoC が公平かつ一貫して実施されるように図ります。広くコミュニティ参加者の皆さんに、U4C への自薦を呼び掛けています。詳細と U4C の責務は、U4C 憲章を通読してください。(※=Universal Code of Conduct Coordinating Committee。)

憲章に準拠し、U4Cの定員は16名です。内訳はコミュニティ全般の代表8席、地域代表8席であり、ウィキメディア運動の多様性を反映するよう配慮してあります。

詳細の確認、立候補の届けはメタウィキでお願いします。

UCoC プロジェクトチーム一同代表

RamzyM (WMF) 2024年3月5日 (火) 16:25 (UTC)

ウィキメディア財団理事会の2024年改選[編集]

各位

本年は、ウィキメディア財団理事会において任期満了を迎える理事はコミュニティ代表と提携団体代表の合計4名です[1]。理事会よりウィキメディア運動全域を招集し、当年の改選手続きに参加して投票されるようお願いします。

選挙管理委員会はこの手順を監督するにあたり、財団職員の補佐を受けます[2]。理事会組織統治委員会※1は2024改選の立候補資格のないコミュニティ代表と提携団体代表の理事から理事改選作業グループ※2を指名し、すなわち、Dariusz Jemielniak、Nataliia Tymkiv、Esra'a Al Shafei、Kathy Collins、Shani Evenstein Sigalov の皆さんです[3]。当グループに委任される役割とは、2024年理事改選の手順において理事会の監督、同会に継続して情報を提供することです。選挙管理委員会、理事会、財団職員の役割の詳細は、こちらをご一読願います[4]。(※:1=The Board Governance Committee。2=Board Selection Working Group。)

以下に節目となる日付を示します。

- 2024年5月:立候補受付と候補者に聞きたい質問の募集

- 2024年6月:提携団体の担当者は候補者12名の名簿を作成(立候補者が15名以下の場合は行わない)[5]

- 2024年6月-8月:選挙活動の期間

- 2024年8月末/9月初旬:コミュニティの投票期間は2週間

- 2024年10月–11月:候補者名簿の 身元調査

- 2024年12月の理事会ミーティング:新しい理事が着任

2024改選の手順の段取りを見てみましょう - 詳しい日程表、立候補の手順、選挙運動のルール、有権者の要件 - これらはメタウィキのこちらのページを参照してご自分のプランを立ててください。

選挙ボランティア

この2024理事改選に関与するもう一つの方法とは、選挙ボランティアをすることです。選挙ボランティアとは、選挙管理委員会とその対応するコミュニティを結ぶ橋渡しをします。自分のコミュニティが代表権(訳注:間接民主制)を駆使するように、コミュニティを投票に向かわせる存在です。当プログラムとその一員になる方法の詳細は、このメタウィキのページをご一読ください。

草々

Dariusz Jemielniak(組織統治委員長、理事会改選作業グループ)

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] 改選議席4席に対する候補者数の理想は12名ですが、候補者が15名を超えると最終候補者名簿づくりが自動処理で始まり、これは提携団体の担当者に選外の候補者を決めてもらうと、漏れた1-3人の候補者に疎外されたと感じさせるかもしれず、担当者に過重な負担を押し付けないように人力で最終候補者名簿を組まないようにしてあります。

MPossoupe_(WMF)2024年3月12日 (火) 19:57 (UTC)

ご利用のウィキは間もなく読み取り専用に切り替わります[編集]

ウィキメディア財団ではメインと予備のデータセンターの切り替えテストを行います。 災害が起こった場合でも、ウィキペディアとその他のウィキメディア・ウィキが確実にオンラインとなるようにするための措置です。

全トラフィックの切り替えは3月20日に行います。 テストは 14:00 UTC に開始されます。

残念ながら MediaWiki の技術的制約により、切り替え作業中はすべての編集を停止する必要があります。 ご不便をおかけすることをお詫びするとともに、将来的にはそれが最小限にとどめられるよう努めます。

閲覧は可能ですが、すべてのウィキにおいて編集ができないタイミングが短時間あります。

- 2024年3月20日(水曜日)には、最大1時間ほど編集できない時間が発生します。

- この間に編集や保存を行おうとした場合、エラーメッセージが表示されます。 その間に行われた編集が失われないようには努めますが、保証することはできません。 エラーメッセージが表示された場合、通常状態に復帰するまでお待ちください。 その後、編集の保存が可能となっているはずです。 しかし念のため、保存ボタンを押す前に、行った変更のコピーをとっておくことをお勧めします。

その他の影響:

- バックグラウンドジョブが遅くなり、場合によっては失われることもあります。 赤リンクの更新が通常時よりも遅くなる場合があります。 特に他のページからリンクされているページを作成した場合、そのページは通常よりも「赤リンク」状態が長くなる場合があります。 長時間にわたって実行されるスクリプトは、停止しなければなりません。

- コードの実装は通常の週と同様に行う見込みです。 しかしながら、作業上の必要性に合わせ、ケースバイケースでいずれかのコードフリーズが計画時間に発生することもあります。

- GitLabは90分ほどの間に利用不可になります。

Trizek (WMF), 2024年3月15日 (金) 00:01 (UTC)

Switching to the Vector 2022 skin[編集]

Read this in your language • あなたの言語への翻訳をお助けください • Please tell other users about these changes

皆さんこんにちは。私たちはウィキメディア財団ウェブチームです。以前の投稿をお読みいただいたかもしれませんが、この一年間、私たちはすべてのウィキ上での新しいデフォルトとしてベクター2022年版(Vector 2022 skin)に切り替えるにために準備を進めてきました。以前のウィキソースコミュニティとの対話により、スキンの切り替えを妨げるIndex名前空間の問題をご指摘いただいたため、この問題を解決いたしました。

3月25日にウィキソースのウィキ上で展開する予定です。

ベクター2022年版の詳細と改善点については、ドキュメントをご覧ください。変更後、問題がある場合(ガジェットが動作しない、バグに気づいた等)は、恐れ入りますが、以下にコメントをお願いいたします。また、ご希望に応じてウィキソースのコミュニティミーティングのようなイベントに私たちが参加させていただき、皆さんと直接お話しすることも可能です。いつもご協力いただき有難うございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。(Translation by JNakayama-WMF)

English: Hi everyone. We are the Wikimedia Foundation Web team. As you may have read in our previous message, over the past year, we have been getting closer to switching every wiki to the Vector 2022 skin as the new default. In our previous conversations with Wikisource communities, we had identified an issue with the Index namespace that prevented switching the skin on. This issue is now resolved.

We are now ready to continue and will be deploying on Wikisource wikis on March 25th.

To learn more about the new skin and what improvements it introduces, please see our documentation. If you have any issues with the skin after the change, if you spot any gadgets not working, or notice any bugs – please comment below! We are also open to joining events like the Wikisource Community meetings to talk to you directly. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (トーク) 2024年3月18日 (月) 20:50 (UTC)

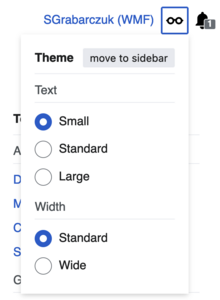

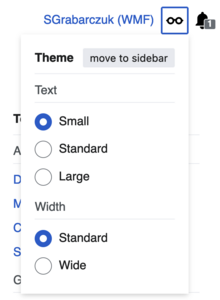

- Hello Mr.SGrabarczuk (WMF). I speak japanese, sorry.

- JST ではすでに March 25th なので、すでに今更な気もしますが、本当に変更されるのでしょうか。返信が付かないのは、メッセージが英語だからかもしれません。すでにvecter 2022 になっている、日本語版のウィキクォート・ウィキブックスなどがありますが、フォントがすこし小さくなっていませんか。もちろんブラウザ側でズームはできますが、ウィキペディアほどには人が集まっていないウィキソースで、既定のスキンになるのは心配です。--温厚知新 (トーク) 2024年3月24日 (日) 18:30 (UTC)

- 日本語が話せないため、機械翻訳にて失礼いたします。

- @温厚知新さん、

- コメントありがとう。その通りだと思う。Vector 2022」のフォントサイズは少し小さめです。もっと大きくできないかチームに聞いてみます。

- それに加えて、新しいベータ機能があります: "Accessibility for Reading (Vector 2022) "です。これは、3つのフォントサイズを選択できるメニューを追加するものだ:小、標準、大。小は現在のデフォルトと同じでなければならない。そうでない場合はエラーとなり、チームに修正を求めることになる。StandardとLargeは現在のデフォルトより大きくする。最終的には、標準が新しいデフォルトになるはずです。このベータ機能の目的は、ウィキ上のテキストを読みやすくすることです。

- この機能を使って「標準」のフォントサイズを選択することをお勧めしたい。どう思いますか?

- Thank you for your comment. I think you are correct. The font size in "Vector 2022" is a bit smaller. I’ll ask the team if we can increase it.

- In addition to that, there’s a new beta feature: "Accessibility for Reading (Vector 2022)”. It adds a menu with three font sizes to choose between: small, standard, and large. Small should be equal to the current default. If it’s not, then it's an error and I’ll ask the team to fix it. Standard and large should be bigger than the current default. Eventually, standard would become the new default. The goal for this beta feature is to make it easier for people to read text on wiki.

- I would like to recommend using this feature and choosing the „standard" font size. What do you think?--SGrabarczuk (WMF) (トーク) 2024年3月25日 (月) 13:39 (UTC)

- いえ、申し訳ありませんが、この問題を再現することはできません。つまり、異なるスキンを比較した場合、フォントサイズは同じなのです。URLに?safemode=1を追加して(例)、それでも違いがあるかどうか確認していただけますか?safemode=1はカスタマイズを無効にし、問題が私たちの側にあることを確認する方法です。ありがとう!

- No, my apologies, I’m not able to replicate the issue. I mean when I compare different skins, the font sizes are the same. Could you add ?safemode=1 to the URL (example) and check if you still see a difference? ?safemode=1 disables your customization and is the method to make sure that the problem is on our side. Thank you!--SGrabarczuk (WMF) (トーク) 2024年3月25日 (月) 15:22 (UTC)

- Thank you for reply.

- 技術面に詳しくないので、確認してもよく解りません。ごめんなさい。ですが、おそらく技術ニュース:2024-13 に関することだと思っています。--温厚知新 (トーク) 2024年3月26日 (火) 03:15 (UTC)

Invitation to join March Wikisource Community Meeting[編集]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We're excited to announce our upcoming Wikisource Community meeting, scheduled for 30 March 2024, 3 PM UTC (check your local time). As always, your participation is crucial to the success of our community discussions.

Similar to previous meetings, the agenda will be split into two segments. The first half will cover non-technical updates, such as events, conferences, proofread-a-thons, and collaborations. In the second half, we'll dive into technical updates and discussions, addressing key challenges faced by Wikisource communities.

New Feature: Event Registration!

Exciting news! We're switching to a new event registration feature for our meetings. You can now register for the event through our dedicated page on Meta-wiki. Simply follow the link below to secure your spot and engage with fellow Wikisource enthusiasts:

Agenda Suggestions:

Your input matters! Feel free to suggest any additional topics you'd like to see included in the agenda.

If you have any suggestions or would just prefer being added to the meeting the old way, simply drop a message on klawal-ctr@wikimedia.org.

Thank you for your continued dedication to Wikisource. We look forward to your active participation in our upcoming meeting.

Best regards,

KLawal-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

ダークモード対応 night-mode-unaware-background-color[編集]

- 2024年3月時点、日本語版ウィキソースではまだダークモードが実装されていないが、Lintエラーのページで「特別:LintErrors/night-mode-unaware-background-color」を確認可能。

- night-mode-unaware-background-colorエラーの抑止方法は「night-mode-unaware-background-color」にあるように、背景色と文字色の同時指定。

- 2024年3月時点、テンプレートがエラー原因のものについては、暫定的にbackground指定の後に続けてcolor:inherit;を追加してエラー出力を抑止済。

- 将来ダークモードが実装されてテキスト表示に問題が起きた場合は、「insource:/back[^;]+; *color *: *inherit/」[1]で検索ヒットするテンプレートや「モジュール:Documentation/styles.css」のなかの文字色指定をinheritから固定色に変える必要あり。

--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年3月28日 (木) 16:53 (UTC)

Wikimedians of Japan User Group 2024-03[編集]

- 全体ニュース

- ユニバーサル行動規範調整委員会の選挙の立候補が受付中です。(2024年4月1日(月)(UTC)まで)

- 「Wikimedians of Japan User Group」 からのお知らせ

- ニュース

- 良質な記事の選考

- 伏見天皇が選考を通過

- トコジラミが選考を通過

- 山崎蒸溜所が選考を通過

- 胞子嚢穂が選考を通過

- 一姫二太郎が選考を通過

- ヴァージナルの前に座る若い女が選考を通過

- 南満洲鉄道ケハ7型気動車が選考を通過

- 石狩町女子高生誘拐事件が選考を通過

- 天狗草紙が選考を通過

- 生命が選考を通過

- フェンタニルが選考を通過

- 根拠に基づく医療が選考を通過

- PlayStation 4のゲームタイトル一覧 (2014年-2015年)がPlayStation 4のゲームタイトル一覧 (2014年-2015年)(2024年4月6日 (土) 07:52 (UTC)まで)

- ワリード1世が選考中(2024年4月6日 (土) 23:59 (UTC)まで)

- ラーメンズが選考中(2024年4月7日 (日) 01:13 (UTC)まで)

- 狩野安信が選考中(2024年4月10日 (水) 01:35 (UTC)まで)

- チャールズ・ルイス・ティファニーが選考中(2024年4月10日 (水) 01:35 (UTC))

- シュチェパン・マリが選考中(2024年4月10日 (水) 01:35 (UTC))

- 前回配信:2024年2月27日

配信元: Wikimedians of Japan User Group

フィードバック。購読登録・削除。

全集の収録方法について[編集]

カテゴリ:史籍集覧に収録されている作品のうち、「武家諸法度 (元和令)」などはIndexファイル(Index:Shisekisyūran17.pdfなど)を底本としていますが、「太閤記」などは独自のテンプレートに原文のみを収録する形になっています。後者の場合、例えば今たまたま開いた「太閤記巻二 ○因幡国取鳥落城之事」3ページ目冒頭の一文「福光樽行器看を広間にすへ並へしかは…」(『史籍集覧』第6冊244ページ冒頭)の誤字「看」を「肴」に訂正したいと考えても、どこを訂正すればよいのかを知ることは簡単ではありません。「ヘルプ:Indexページ#雑誌の掲載記事と書籍の部分掲載について」では、「djvuファイルまたはpdfファイルを作成する場合、その号から数ページだけ公開する予定であっても、書籍や雑誌の号全体のdjvuファイルやpdfファイルを作成するよう」求めており、校訂作業の必要性を考慮しても、前者の方式に統一した方がよいと思われます。ご意見をいただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2024年4月20日 (土) 12:22 (UTC)

- 「統一」の定義があいまい。強制性を伴う罰則規定がなければ効果は乏しい。簡単がどうかは個々人の主観に属することなので、規則変更の理由にすべきではない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 03:12 (UTC)

- 前者の方法では、訂正すべき箇所を見つけた場合には、該当するページへのリンクをたどれば修正できるようになっているのに対して、後者の方法では画像を参照することしかできません。この点に問題があると思われます。--CES1596 (トーク) 2024年4月21日 (日) 06:06 (UTC)

主観を述べると、Wikisource校正システムは中東・欧州系言語などで使う表音文字での編集が前提になっており、日本語などで使う表意文字はWebブラウザ上の編集作業にあまり向いていない。よって、日本語Wikitextは出版業界と同じように高性能なテキスト編集ソフトを使って編集作業するのが自然。公文書を除けば旧字・異体字の多い戦前の出版物しか入力できない日本語Wikisourceは、現代日本の出版業界の標準よりも難易度が高いという事実をふまえておく必要がある。Wikisource校正システムは、ただの道具・手段であって目的ではない。作業効率を下げてまで使う価値はない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 07:05 (UTC)

主観を述べると、Wikisource校正システムは中東・欧州系言語などで使う表音文字での編集が前提になっており、日本語などで使う表意文字はWebブラウザ上の編集作業にあまり向いていない。よって、日本語Wikitextは出版業界と同じように高性能なテキスト編集ソフトを使って編集作業するのが自然。公文書を除けば旧字・異体字の多い戦前の出版物しか入力できない日本語Wikisourceは、現代日本の出版業界の標準よりも難易度が高いという事実をふまえておく必要がある。Wikisource校正システムは、ただの道具・手段であって目的ではない。作業効率を下げてまで使う価値はない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 07:05 (UTC) 最近行われた文字の小さなVector2022への既定外装変更から察するに、Wikisourceの開発者は日本語利用者の利便性をあまり考えていないのではないか。Wikisource校正システムも同じ病根がある。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 07:26 (UTC)

最近行われた文字の小さなVector2022への既定外装変更から察するに、Wikisourceの開発者は日本語利用者の利便性をあまり考えていないのではないか。Wikisource校正システムも同じ病根がある。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 07:26 (UTC)

- 日本語利用者の利便性は、きちんと主張しないと伝わりにくいのは確かです。しかし、だからといって校正のことは考えなくてよいということにはならないと思います。校正は、Wikisourceの信頼性を確保する上で不可欠の要素です。--CES1596 (トーク) 2024年4月21日 (日) 08:24 (UTC)

提案 日本語ウィキソースには提案を書き込むと敵対や衝突とみなす文化があるので少ししか書かないが、ページ単位の校正レベルの管理は非効率なのでやめるべき。道路標識の速度制限と同じように編集者の自由裁量で校正レベルの開始位置を設定できたほうが良い。テキストは上から下への単純な一方通行なのだから、保守はさほど面倒ではない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 10:15 (UTC)

提案 日本語ウィキソースには提案を書き込むと敵対や衝突とみなす文化があるので少ししか書かないが、ページ単位の校正レベルの管理は非効率なのでやめるべき。道路標識の速度制限と同じように編集者の自由裁量で校正レベルの開始位置を設定できたほうが良い。テキストは上から下への単純な一方通行なのだから、保守はさほど面倒ではない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 10:15 (UTC)

- 英語での議論になりますが、技術的な提案は https://phabricator.wikimedia.org/ で行うことができます。--CES1596 (トーク) 2024年4月21日 (日) 12:38 (UTC)

- 「Phabricator」での議論することに臆してしまったりするのであれば、この井戸端にも連絡してくださっている「Wikisource Community meeting」などの選択肢もあるかと思います。いずれにしろ進行は英語主体になるかと思われますが、技術的なことを話したいのであれば、直接伝えるのが良いと考えます。--温厚知新 (トーク) 2024年4月22日 (月) 14:02 (UTC)

- 日本語利用者の利便性は、きちんと主張しないと伝わりにくいのは確かです。しかし、だからといって校正のことは考えなくてよいということにはならないと思います。校正は、Wikisourceの信頼性を確保する上で不可欠の要素です。--CES1596 (トーク) 2024年4月21日 (日) 08:24 (UTC)

前者の方式を使用することに

前者の方式を使用することに 賛成 します。後者となる独自のテンプレートは、特定作品のためのテンプレート に含まれるものかと思われますが、内容は作品の本文にあたるものが大部分であるため、テンプレート(ひな形)として使うには汎用的ではないと考えます。--温厚知新 (トーク) 2024年4月22日 (月) 04:37 (UTC)

賛成 します。後者となる独自のテンプレートは、特定作品のためのテンプレート に含まれるものかと思われますが、内容は作品の本文にあたるものが大部分であるため、テンプレート(ひな形)として使うには汎用的ではないと考えます。--温厚知新 (トーク) 2024年4月22日 (月) 04:37 (UTC) 前者に統一するからには、「あたらしい憲法のはなし」のようにIndexを使っていない国会図書館デジタルコレクションを底本とする作品をすべてIndexを使うよう置き換えなければならないが、皆にその労力を払う覚悟があるのか。以前、機械翻訳の作品削除に関する議論の時にも感じたが、ある決定をした結果、何が起きるか、何をしなければならなくなるかについて、もっと想像力を働かせたほうが良い。入力や校正をあまりせずなぜか井戸端での議論で張り切る人に特にその辺もふまえて考えてもらいたい。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 09:28 (UTC)

前者に統一するからには、「あたらしい憲法のはなし」のようにIndexを使っていない国会図書館デジタルコレクションを底本とする作品をすべてIndexを使うよう置き換えなければならないが、皆にその労力を払う覚悟があるのか。以前、機械翻訳の作品削除に関する議論の時にも感じたが、ある決定をした結果、何が起きるか、何をしなければならなくなるかについて、もっと想像力を働かせたほうが良い。入力や校正をあまりせずなぜか井戸端での議論で張り切る人に特にその辺もふまえて考えてもらいたい。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 09:28 (UTC) 前者に統一すると決めた場合、決めるだけでおそらくだれもやらないので、私が既存作品のIndex利用への置き換えを拒否した場合は、作品が削除されたり私がブロックされることになるだろう。編集方法がわからないなら質問すれば良いだろうに、なぜこのような攻撃的な議論を開始したのか理解できない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 10:29 (UTC)

前者に統一すると決めた場合、決めるだけでおそらくだれもやらないので、私が既存作品のIndex利用への置き換えを拒否した場合は、作品が削除されたり私がブロックされることになるだろう。編集方法がわからないなら質問すれば良いだろうに、なぜこのような攻撃的な議論を開始したのか理解できない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 10:29 (UTC)

- コメントありがとうございます。今回取り上げさせていただいたのは、「全集の収録方法」についてのみです。これは、複数の人が編集に関わる可能性が高いことからも、ご理解いただけるものと思います。--CES1596 (トーク) 2024年4月22日 (月) 11:08 (UTC)

複数の人が編集に関わる競合の危険性は全集に限ったことではなく、通常の巨大サイズ作品でも同じことです。テンプレート名前空間ページにも標準名前空間ページと同じく最大2048KBのWikitextサイズ制約があるのでさほど心配しなくて良いはず。テキスト本体をテンプレート化したのは他ページでのプレビュー機能を使うためであり、Page名前空間ページ編集作業にはない機能。これがテンプレートの優位性。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 12:28 (UTC)

複数の人が編集に関わる競合の危険性は全集に限ったことではなく、通常の巨大サイズ作品でも同じことです。テンプレート名前空間ページにも標準名前空間ページと同じく最大2048KBのWikitextサイズ制約があるのでさほど心配しなくて良いはず。テキスト本体をテンプレート化したのは他ページでのプレビュー機能を使うためであり、Page名前空間ページ編集作業にはない機能。これがテンプレートの優位性。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月22日 (月) 12:28 (UTC)

- ご指摘のように競合の問題もあるかもしれませんが、差し当たっての問題は、既に述べたように、史籍集覧で複数の方式による作品が混在していること、一方の方式に校正方法に関する問題が存在することです。--CES1596 (トーク) 2024年4月22日 (月) 14:02 (UTC)

- 複数の方式が混在することや校正システムを使っていないことのなにが問題なのかよくわからない。私は今後も同じ入力方法を続ける。私は有期限ブロックされたぐらいで自分の考えが変わったりはしないので、Wikisourceコミュニティが私の入力方法と共存できないのであれば、私を無期限ブロックするほかない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月25日 (木) 09:29 (UTC)

私が問題と思うのは、P9iKC7B1SaKk さんが入力方法に、自己流を押し通そうとしていることです。「編集方法がわからないなら質問すれば良い」と仰っていますが、w:ja:Wikipedia:Lua#Luaについてで、「第三者が誰も理解できない、ということがないように」と書かれているように、校正者が作業しやすい方式にして頂きたいというものです。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 08:07 (UTC)

私が問題と思うのは、P9iKC7B1SaKk さんが入力方法に、自己流を押し通そうとしていることです。「編集方法がわからないなら質問すれば良い」と仰っていますが、w:ja:Wikipedia:Lua#Luaについてで、「第三者が誰も理解できない、ということがないように」と書かれているように、校正者が作業しやすい方式にして頂きたいというものです。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 08:07 (UTC)

編集方法がわからないなら、修正要求箇所をトークなどで連絡すればよいだけのこと。そういった改善努力や話し合いをせずに一方敵に他人の編集を制限しようとするWikisourceコミュニティ住民の価値観は間違っており社会人としての常識やマナーにも反している。機械翻訳ページ削除の議論と同様、入力者と交渉することなく事務的・機械的に削除できる仕組みをつくりたがる排他的で非生産的な人は、井戸端に自分の意見を書き込むべきでない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月26日 (金) 08:46 (UTC)

編集方法がわからないなら、修正要求箇所をトークなどで連絡すればよいだけのこと。そういった改善努力や話し合いをせずに一方敵に他人の編集を制限しようとするWikisourceコミュニティ住民の価値観は間違っており社会人としての常識やマナーにも反している。機械翻訳ページ削除の議論と同様、入力者と交渉することなく事務的・機械的に削除できる仕組みをつくりたがる排他的で非生産的な人は、井戸端に自分の意見を書き込むべきでない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月26日 (金) 08:46 (UTC)

- 複数の方式が混在することや校正システムを使っていないことのなにが問題なのかよくわからない。私は今後も同じ入力方法を続ける。私は有期限ブロックされたぐらいで自分の考えが変わったりはしないので、Wikisourceコミュニティが私の入力方法と共存できないのであれば、私を無期限ブロックするほかない。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月25日 (木) 09:29 (UTC)

- ご指摘のように競合の問題もあるかもしれませんが、差し当たっての問題は、既に述べたように、史籍集覧で複数の方式による作品が混在していること、一方の方式に校正方法に関する問題が存在することです。--CES1596 (トーク) 2024年4月22日 (月) 14:02 (UTC)

- コメントありがとうございます。今回取り上げさせていただいたのは、「全集の収録方法」についてのみです。これは、複数の人が編集に関わる可能性が高いことからも、ご理解いただけるものと思います。--CES1596 (トーク) 2024年4月22日 (月) 11:08 (UTC)

- 自分流を押し通そうとしているのは@CES1596、@温厚知新のほうであり、また、針小棒大な論点のずらし方をしており、現在ほぼ唯一のアクティブな編集者である私を攻撃することはコミュニティそのものを疲弊させる行為であり、これ以上、議論を続けるべきではない。また、@温厚知新のような編集や校正をやらない無責任な外野は、井戸端に意見を書き込むのを控えるべき。 --P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月26日 (金) 09:10 (UTC)

ja[編集]

重要なことなので、表現を変えてもう一度指摘しておきます。べつに削除主義者の片棒を担ぐ気はさらさらありません。ウィキソース日本語版(ja ws)は「日本語(ja)の」コンテンツを扱うプロジェクトです。欧文のみコンテンツが投稿されていれば、日本語でないため、すぐに out of scope であると気づくはずです。しかし、日本国内にある日本語(ja)以外の言語には鈍感ではありませんか。ja以外の言語コンテンツは、対応する言語版に掲載します。対応する言語版が存在しなければ、オールドウィキソース(ウィキメディア・インキュベータに相当するプロジェクト)に投稿します。jaの原文を収録するのが「日本語版」であって、「日本版」ではありません。tkn(徳之島語版)、ryu(琉球語版)、zh-classical(漢文版)、ja-classical(古典日本語版)、yoi(与那国語版)、xug(国頭語版)、mvi(宮古語版)などのja(日本語版)以外の言語が紛れていないか点検をお願いします。--Charidri (トーク) 2024年4月20日 (土) 12:58 (UTC)

- 返り点は日本語独自のものであり他の言語に存在しない。他人に負担の大きい移植作業をやらさせるのではなく、自ら率先して移植作業を行い手本を示せ。隗より始めよ。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年4月21日 (日) 03:05 (UTC)

Invitation to join April Wikisource Community Meeting[編集]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month’s Wikisource Community meeting on 27 April 2024, 7 AM UTC (check your local time).

Similar to previous meetings, the agenda will be split into two segments. The first half will cover non-technical updates, such as events, conferences, proofread-a-thons, and collaborations. In the second half, we'll dive into technical updates and discussions, addressing key challenges faced by Wikisource communities.

Simply follow the link below to secure your spot and engage with fellow Wikisource enthusiasts:

If you have any suggestions or would just prefer being added to the meeting the old way, simply drop a message on klawal-ctr@wikimedia.org.

Thank you for your continued dedication to Wikisource. We look forward to your active participation in our upcoming meeting.

Regards KLawal-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (トーク) 2024年4月22日 (月) 12:21 (UTC)

第1期U4C委員選挙の投票について[編集]

皆さん、こんにちは、

本日のお知らせは、現在、ユニバーサル行動規範調整委員会(U4C※)の選挙期間中であり、2024年5月9日が最終日である点を述べます(訳注:期日を延長)。選挙の詳細はぜひメタウィキの選挙特設ページを開いて、有権者の要件と選挙の手順をご参照ください。(※=Universal Code of Conduct Coordinating Committee。)

U4C(当委員会)はグローバルなグループとして、UCoCの公平で一貫した施行を促そうとしています。コミュニティ参加者の皆さんには過日、当委員会委員への立候補を呼びかけるお知らせを差し上げました。当委員会の詳細情報とその責務の詳細は、U4C 憲章をご一読願います。

本メッセージをご参加のコミュニティの皆さんにも共有してくだされば幸いです。

UCoC プロジェクトチーム一同になり代わり、よろしくお願いいたします。

RamzyM (WMF) 2024年4月25日 (木) 20:20 (UTC)

User:P9iKC7B1SaKk氏の即時ブロックについて[編集]

1か月ブロック後も暴言が収まらず、警告も無視されたので、w:Wikipedia:投稿ブロックの方針#コミュニティを消耗させる利用者を準用して1週間の即時ブロックをいたしました。--Kzhr (トーク) 2024年4月26日 (金) 12:17 (UTC)

お疲れさまです。ブロック依頼で期間を一任としたため、ブロック明け後の行動も見ておりましたが、賛成票を入れた私が意見をすることで、かえって頑なさを助長してしまったようで、申し訳なく思います。1カ月間のブロックでも改まらなかったことが1週間でどうにかなるとは思えませんが、私が入力や校正をほとんど行っていないことは事実なので、私からブロック依頼を提出するつもりはないことを、ここに明言しておきます。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 13:12 (UTC)

お疲れさまです。ブロック依頼で期間を一任としたため、ブロック明け後の行動も見ておりましたが、賛成票を入れた私が意見をすることで、かえって頑なさを助長してしまったようで、申し訳なく思います。1カ月間のブロックでも改まらなかったことが1週間でどうにかなるとは思えませんが、私が入力や校正をほとんど行っていないことは事実なので、私からブロック依頼を提出するつもりはないことを、ここに明言しておきます。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 13:12 (UTC)

- 投稿ブロック依頼をしていただく必要はまったくありませんが、作業をするものだけが発言権があるというようなことを公言なさるのはいかがかと思います。--Kzhr (トーク) 2024年4月26日 (金) 15:49 (UTC)

うまく伝えられなくて、すみません。コミュニティを語るには私の経験は足りないと思っているので、「コミュニティを消耗させているように見える」という私見での依頼にしてしまうのは憚られるため、1週間では足りないのではないかと思っても、提出をしない旨を伝えたいと思いました。発言権は作業をしなくても(初めてのウィキソースに触れる方などにも)あると思っています。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 20:39 (UTC)

うまく伝えられなくて、すみません。コミュニティを語るには私の経験は足りないと思っているので、「コミュニティを消耗させているように見える」という私見での依頼にしてしまうのは憚られるため、1週間では足りないのではないかと思っても、提出をしない旨を伝えたいと思いました。発言権は作業をしなくても(初めてのウィキソースに触れる方などにも)あると思っています。--温厚知新 (トーク) 2024年4月26日 (金) 20:39 (UTC)

- ご趣旨承知いたしました。ブロック制度は被害の告発による追放や裁判というものではありませんので、責任をお感じになることはないものと思料いたします。このスレッドも単なる報告で、今後のことはまたあらためて議論させていただければ幸甚です。--Kzhr (トーク) 2024年4月27日 (土) 07:17 (UTC)

- 投稿ブロック依頼をしていただく必要はまったくありませんが、作業をするものだけが発言権があるというようなことを公言なさるのはいかがかと思います。--Kzhr (トーク) 2024年4月26日 (金) 15:49 (UTC)